Oleh Snezana Swasti Brodjonegoro* dan Ardhana Riswarie**

KOMPAS.com - “Ilmu bukan hanya milik akademisi saja, petani memahami tanah, nelayan membaca bintang dan pelaut menafsir angin, jauh sebelum buku sains tebal ditulis. Jika sains adalah ilmu tentang alam, maka yang hidup paling dekat dengan alam adalah murid terbaiknya.”

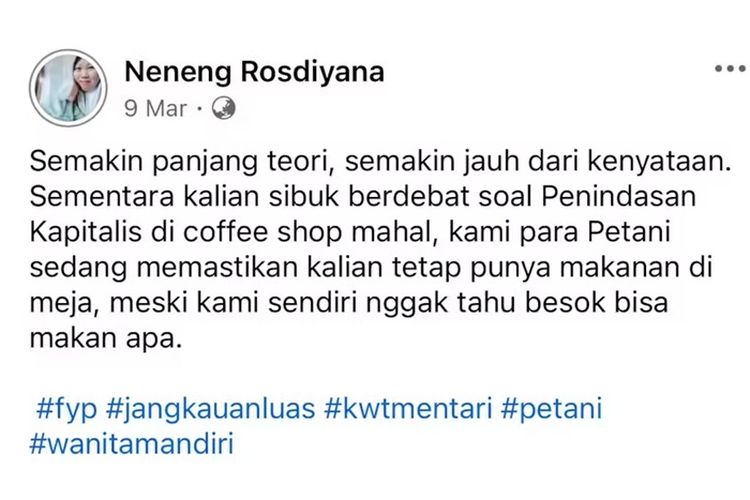

Kalimat menohok di atas adalah salah satu unggahan Neneng Rosdiyana di akun Facebook-nya beberapa waktu lalu. Tulisan itu disukai 3.700 akun, dibagikan lebih dari 400 kali dan mendapat ratusan komentar. Warganet menganggap pesan-pesan lingkungan yang disampaikan Neneng begitu ‘kena di hati’ dan dekat dengan kehidupan mereka, sehingga banyak yang ikut menyebarkannya.

Neneng bukan ilmuwan, akademisi, ahli lingkungan, atau konsultan komunikasi. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga aktif sebagai anggota Komunitas Wanita Tani (KWT) Mentari di Pesawaran, Lampung. Ia sering membagikan kegiatan bercocok tanam, panen, hingga pemberdayaan ekonomi ibu-ibu di daerahnya via Facebook.

Setelah viral, “Neneng” lantas menjelma menjadi simbol perempuan desa dan petani berdaya yang berjuang untuk keadilan sosial dan lingkungan. Warganet menyebut gerakannya sebagai bentuk revolusi ala ibu-ibu petani, sampai-sampai muncul istilah “Nenengisme”. Kehadiran Neneng sekaligus menjadi kritik bagi para intelek yang sering kali terjebak dalam jargon dan retorika. Ia mengingatkan kembali pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya kita ajak bicara?

Dari mana Neneng muncul?

Neneng mulai dikenal di media sosial sejak akhir 2023 lalu. Tepatnya pada 23 Desember 2023, ketika fanpage “Marxisme Indonesia” tiba-tiba berubah nama menjadi “Neneng Rosdiyana”. Neneng mengaku iseng saja membeli akun Facebook itu dan menggantinya menjadi namanya sendiri. Tapi ia mengaku tidak tahu banyak tentang Marxisme dan awalnya mengira “Marxis” cocok untuk menjadi nama band.

Fenomena ini menarik perhatian publik karena muncul di tengah ramainya pembahasan soal isu sensitif paham Marxis menjelang Pemilihan Presiden 2024 lalu. Banyak yang kemudian mengait-ngaitkan Neneng dengan ide-ide perjuangan kelas melawan kapitalisme yang dibawa Marxisme. Tapi, Neneng tak pusing dengan berbagai teori dan tuduhan tersebut.

Unggahan Neneng acap viral dan banyak disukai warganet, terutama karena gaya bahasanya yang sederhana tapi mengandung pesan tajam dan menggelitik, bahkan tak jarang ‘menampar’.

Baca juga: BRIN: Perubahan Iklim Picu Peningkatan Sebaran Penyakit Menular

Tak heran, istilah ‘Nenengisme’ semakin menyebar, pengikutnya di Facebook semakin banyak, kini lebih dari 47 ribu akun. Tak hanya terbatas di Facebook, unggahan Neneng kini juga ramai disebar dan menjadi perbincangan di X (dulu Twitter).

‘Nenengisme’ dan gaya komunikasi lingkungan yang membumi

Dari perspektif komunikasi lingkungan, bahasa Neneng sangat menarik untuk dibedah. Kehadiran Neneng menjadi kritik atas kampanye lingkungan di Indonesia yang sering terjebak dalam narasi elitis dengan terminologi rumit seperti “net-zero” atau “carbon offsetting” yang asing bagi masyarakat desa—padahal mereka adalah garda terdepan menghadapi dampak krisis iklim.

Alih-alih menggunakan kosakata umum sehari-hari, para intelek lebih suka memakai ‘bahasa langit’ saat membahas isu-isu publik seperti krisis iklim. Kesenjangan ini menciptakan jurang yang dalam antara bahasa ilmiah dan kenyataan, sehingga membuat pesan tak sampai.

Petani seperti Neneng mungkin tidak mengenal istilah “resiliensi komunitas”, tapi mereka tahu kapan harus pindah lahan ketika tanah sudah tidak lagi subur. Mereka mungkin juga tak paham terminologi ilmiah “strategi adaptasi iklim”, tapi punya cara sendiri untuk bangkit setelah gagal panen akibat musim yang tak menentu lantaran perubahan iklim.

Pesan Neneng juga terkadang mengandung humor yang membuatnya terasa ringan dan mudah diterima, meskipun kadang terkesan sinis. “Lahan terbatas bukan halangan, kami menerapkan metode tumpang sari…” curhat Neneng, sebuah satir yang kontras dengan praktik monokultur ala food estate.

Di tengah diskusi perubahan iklim yang seringkali bernuansa muram dan berat, satire berbalut humor bisa menjadi cara ampuh menyampaikan pesan yang tetap lugas, namun tidak menggurui.

Belajar komunikasi dari Neneng

Komunikasi iklim sering terjebak sebagai upaya menyampaikan informasi dari pihak “yang lebih tahu” kepada publik, termasuk masyarakat adat atau warga desa. Padahal kita lah yang seharusnya belajar dari mereka. Masyarakat adat punya kearifan lokal dan sudah lama terbukti menjaga keberlanjutan—bahkan sebelum istilah “sustainability” ramai digunakan.

Baca juga: Krisis Iklim, Eropa Berpotensi Endemik DBD dan Chikungunya

Komunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tapi juga proses membangun dialog dan partisipasi. Karena itu, kita perlu memahami pandangan dunia mereka, serta konteks sosial, psikologis, dan ekonominya agar bisa relevan dengan masyarakat.

Bahasa Neneng menyingkap kegagalan komunikasi kita menjangkau akar rumput, sehingga potensi “Nenengisme” untuk mengubah cara komunikasi lingkungan layak digali.

Fenomena ini mengingatkan bahwa kampanye yang efektif harus berangkat dari bahasa, nilai, dan realitas masyarakat yang dituju—bukan sekadar menerjemahkan istilah ilmiah ke bahasa lokal. Kita perlu mengakui bahwa pengetahuan lingkungan bersumber dari kearifan lokal dan pengalaman hidup sehari-hari, bukan hanya dari jurnal dan laboratorium.

Untuk mencapai perubahan nyata, kita harus mengangkat masalah ketidakadilan struktural dalam narasi lingkungan. Masyarakat akar rumput bukan tidak memahami berbagai persoalan krisis iklim, tapi mereka tersandera dalam sistem yang membatasi pilihan.

Penting bagi kita untuk menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam mengatasi krisis lingkungan, bukan sekadar objek kampanye. Mereka tahu tanggung jawab menjaga lingkungan seharusnya dipikul lebih besar oleh industri dan pembuat kebijakan. Tapi mereka juga tahu, kekuasaan tak berpihak pada mereka.

Inilah esensi dari komunikasi lingkungan yang membumi: peka terhadap realitas sosial, memberi ruang partisipasi, dan membuka jalan bagi solusi yang mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat. Dan sepertinya kita bisa belajar dari Neneng Rosdiyana yang sudah sukses melakukannya.

* PhD Candidate di University of Queensland

** PhD Candidate di Australian National University

Baca juga: Perubahan Iklim Pengaruhi Kesehatan Ibu Hamil

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya