“Saya kira karena belum ada tempat mengadu ke pemerintah,” jelas perempuan yang akrab disapa Ayu ini, saat ditemui Kompas.com, di kantornya, awal Januari 2024.

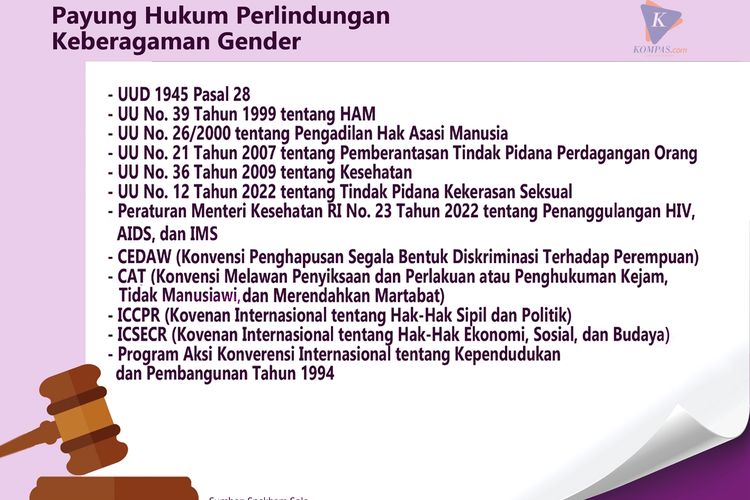

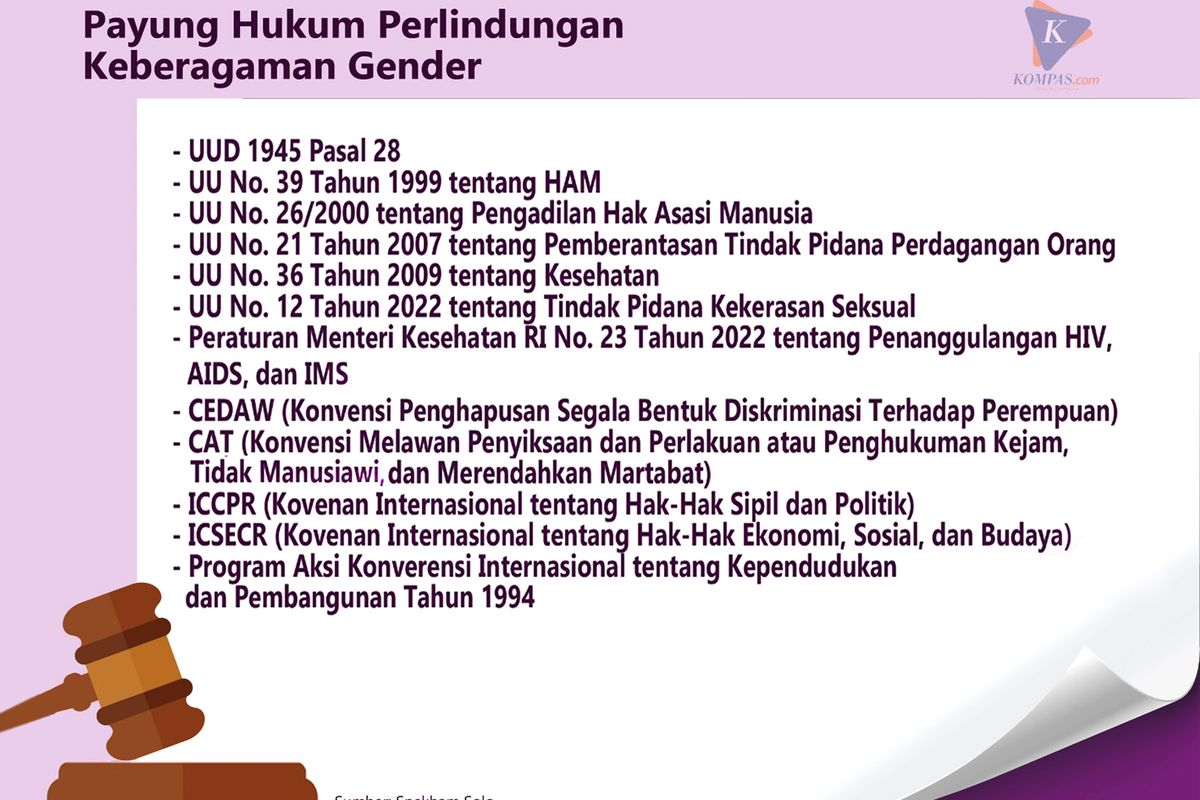

Disinggung respons ideal pemerintah daerah dalam mengantisipasi diskriminasi pada minoritas gender, menurut Ayu, pemerintah daerah perlu menjalankan amanat hukum yang berlaku di level internasional maupun nasional. (Selengkapnya lihat infografis)

“Kami (LSM) sedang mendorong agar unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) bisa membantu saat kelompok keberagaman gender ini menghadapi diskriminasi atau kekerasan. Karena belum ada lembaga yang ditunjuk untuk semua jenis kelamin,” tutur Rahayu.

Terpisah, aktivis LGBT dari perkumpulan SuaraKita Hartoyo menyampaikan, diskriminasi pada kelompok keberagaman gender di banyak daerah, termasuk di Solo, terjadi secara sistemik.

“Cara pandang masyarakat selama ini masih memandang LGBT sebagai liyan. Ditambah kebijakan politik yang tidak menempatkan setiap warga negara setara,” jelas dia, saat berbincang dengan Kompas.com, akhir Januari 2024.

Menurut Hartoyo, kondisi tersebut membuat kelompok keberagaman gender, terutama transgender yang secara eksplisit menampilkan ekspresi gendernya, kerap tersisih dari keluarga dan lingkungan.

Imbasnya, sebagian di antaranya kehilangan hak dasar karena tidak nyaman menempuh pendidikan, atau tidak punya catatan kependudukan (KTP, KK, dll.) karena terusir dari rumah yang seharusnya menjadi ruang aman.

Kondisi tersebut dapat melahirkan kemiskinan struktural karena praktik diskriminasi membuat putus sekolah, susah mengakses layanan kesehatan gratis karena tidak punya BPJS Kesehatan, tidak bisa membuka rekening di bank, hingga akses pekerjaan formal yang terbatas.

“Satpol PP yang garang saat operasi penertiban, masyarakat menolak, atau mengusir LGBT dari indekosnya, atau praktik diskriminasi lainnya itu ekses. Itu wajah transfobia. Mereka enggak melihat kenapa banyak transgender yang ngamen atau terjun di prostitusi,” kata dia.

Hartoyo menyampaikan, selama ini banyak politisi, pejabat, atau pemangku kepentingan yang hanya mengakomodasi suara mayoritas yang konservatif demi alasan pragmatis, seperti elektabilitas.

“Homofobia ini sangat politis untuk pencitraan norma. Padahal mungkin ada persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan. Kemiskinan yang sulit diatasi misalkan,” ujar dia.

Demi membangun iklim inklusif dan tidak diskriminatif, Hartoyo menyarankan pemerintah daerah perlu berani membuat kebijakan progresif yang konkret untuk keberagaman gender.

“Kalau warga negara minimal tamat SMA, ya bikin semua orang tamat SMA. Data, lalu bikin kejar paket untuk yang belum semuanya. Bikin student loan tanpa bunga buat kuliah. Berikan kemudahan bikin KTP. Kasih perlindungan sosial. Latih kewirausahaan, koperasi, dll.,” terangnya.

Dengan menerapkan kebijakan untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, atau gender di atas, menurut Hartoyo pemerintah sudah selangkah lebih inklusif.

“Kebijakan konkret lewat pendekatan ekonomi, sosial, budaya tanpa memandang identitas ini penting agar kebijakan politik seperti perda anti-diskriminasi tidak sebatas jargon,” tegas Hartoyo.

Baca juga: Setengah Hati Memenuhi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Intelektual (I)

Pemerintah perlu lebih melek HAM

Sekretaris Umum Arus Pelangi, organisasi yang bergerak mendukung hak-hak kelompok LGBT Echa Waode menyampaikan, untuk memutus mata rantai diskriminasi gender, pemangku kepentingan publik perlu lebih melek hak asasi manusia (HAM).

“Perspektif HAM harus selesai dulu, tanpa memandang identitas seseorang,” kata Echa, saat berbincang lewat sambungan telepon, Minggu (4/2/2024).

“Teman-teman LGBT ini juga bayar pajak, lho. Saat makan atau belanja, mereka bayar pajak. Jadi juga berhak mendapat perlakuan sama. Selama tidak melakukan tindak kriminal, biarkan mereka berekspresi. Berikan rasa aman, akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, dll,” ungkap dia.

Apabila pemerintah tinggal diam atau justru menjadi pelaku diskriminasi terhadap identitas tertentu, Echa berpendapat dalam masyarakat bisa tumbuh iklim yang tidak inklusif atau intoleran.

Menurut Echa yang organisasinya telah merintis penyusunan RUU Anti-diskriminasi sejak 2017, kelompok keberagaman gender yang merasakan diskriminasi pantang diam dan dianjurkan untuk melapor kepada paralegal, LSM, atau aparat setempat.

Jika tidak memungkinkan, Echa juga menyarankan alternatif bagi korban diskriminasi gender, untuk mengunggah kasusnya di media sosial.

“Teman-teman perlu kesadaran kritis bahwa pelaporan ini penting. Gunanya untuk dokumentasi kasus. Nantinya bisa jadi bahan advokasi ke pemerintah,” pesan dia.

Dihubungi terpisah, pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengingatkan, tugas negara lewat pemerintah daerah untuk tidak menutup mata dengan problem diskriminasi terhadap keberagaman gender.

“Kalau ada praktik diskriminasi, pemerintah harus turun memberikan perlindungan bagi setiap orang,” kata dia dengan tegas, Minggu (4/2/2024).

Sependapat dengan Hartoyo, Bivitri juga menyebutkan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam melindungi kelompok rentan untuk memutus mata rantai diskriminasi tersebut.

Senada dengan Echa, sebelum melangkah ke aspek legal untuk melindungi kelompok minoritas gender seperti wacana perda anti-diskriminasi, Bivitri berpendapat pemerintah daerah perlu lebih melek HAM dan paham konsep kesetaraan.

“Mau ada 1.000 undang-undang atau peraturan daerah, kalau orang masih punya bias, maka diskriminasi bisa selalu terjadi,” tuntas Bivitri.

Baca juga: Setengah Hati Memenuhi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Intelektual (II)

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya