KOMPAS.com — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 19 persen.

"Mereka (Indonesia) akan membayar 19 persen dan kita (AS) tidak akan membayar apapun. Kita akan memiliki akses penuh pada Indonesia, dan kita akan punya beberapa persetujuan yang akan diumumkan selanjutnya," ungkap Trump seperti dikutip Reuters, Rabu (16/7/2025).

Trump kemudian menyatakan bahwa untuk mendapatkan tarif tersebut, Indonesia harus membeli energi dari Amerika Serikat sebesar 15 miliar dollar AS, 4,5 miliar dollar AS untuk pertanian, dan 50 unit Boeing. Tidak ada jangka waktu yang ditetapkan.

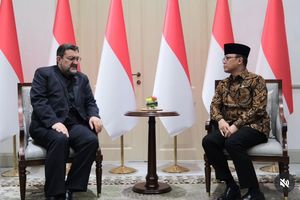

Senin (14/7/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Indonesia memang berencana membeli migas dari AS sebesar Rp 251 T dengan syarat Indonesia mendapatkan keringan tarif.

Permasalahannya adalah, Vietnam mendapatkan keringanan tarif dari sebelumnya 46 persen menjadi 20 persen setelah lobi. Indonesia semula mendapatkan tarif 32 persen dan turunnya tak sampai separuh, hanya jadi 19 persen.

Dengan pertimbangan itu, masih worth it kah mengeluarkan Rp 251 T untuk impor migas guna mendapatkan keringanan tarif?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa negosiasi dengan impor energi banyak merugikan posisi Indonesia, terutama karena ketidakseimbangan perlakuan tarif antara produk ekspor Indonesia dan produk impor dari AS.

“Tarif ekspor 19 persen untuk produk Indonesia ke AS, sementara produk AS bisa masuk dengan tarif 0 persen, berisiko besar terhadap neraca dagang Indonesia,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Rabu.

Bhima menjelaskan, meskipun beberapa komoditas ekspor seperti alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet mendapatkan penurunan tarif menjadi 19 persen, hasil ini masih kalah dibanding negara seperti Vietnam yang berhasil menekan tarif dari 46 persen menjadi 20 persen.

“Negosiasi Vietnam jauh lebih efektif. Idealnya, tarif Indonesia bisa ditekan lebih rendah lagi,” lanjutnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa dengan skema ini, potensi impor dari AS justru akan melonjak, terutama di sektor migas, elektronik, suku cadang pesawat, serealia seperti gandum, dan produk farmasi.

Selama tahun 2024, nilai impor dari lima kelompok produk ini saja sudah mencapai 5,37 miliar dolar AS atau sekitar Rp 87,3 triliun.

Baca juga: AI Bantu Kurangi Miliaran Ton Karbon dari Sektor Pangan, Energi, dan Mobilitas

Yang paling disoroti Bhima adalah potensi meningkatnya defisit migas, yang bisa memberi tekanan pada nilai tukar rupiah sekaligus membebani anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2026.

Ia mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 203,4 triliun, sementara kebutuhan riil bisa mencapai Rp 300–320 triliun seiring meningkatnya ketergantungan pada impor BBM dan LPG.

Bhima menegaskan, kondisi itu seharusnya mendorong pemerintah lebih hati-hati. Di luar itu, Indonesia semestinya segera mempercepat transisi energi.

Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya membebani fiskal, tapi juga menjauhkan Indonesia dari arah pembangunan energi yang berkelanjutan.

“Kalau Indonesia harus membeli minyak atau LPG dari AS dengan harga di atas yang biasa dibayar Pertamina, itu akan menjadi masalah serius,” ujarnya.

Negosiasi yang mengarah pada impor energi fosil dalam jumlah besar justru berisiko memperpanjang ketergantungan dan memperlambat upaya transisi energi. Padahal, menurut Bhima, mempercepat transisi akan membantu menekan defisit migas dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain sektor energi, Bhima juga menyoroti dampak perjanjian tarif ini terhadap sektor pangan.

Ia menyebut, produk pangan dari AS seperti gandum bisa masuk Indonesia dengan tarif 0 persen. Sementara konsumen mungkin bisa menikmati harga mie instan atau roti yang lebih murah, kondisi ini bisa memukul produsen pangan lokal dan mengancam kemandirian pangan nasional.

“Ini menjadi tantangan bagi target swasembada pangan,” ujarnya.

Bhima menambahkan, dalam jangka panjang pemerintah perlu lebih serius mendorong diversifikasi pasar ekspor, terutama ke Uni Eropa melalui EUI-CEPA, serta memperkuat perdagangan intra-ASEAN. Ketergantungan berlebihan pada pasar AS dinilai tidak menguntungkan, karena hasil negosiasinya lebih banyak menguntungkan pihak lawan dagang.

Alih-alih menjadikan impor energi sebagai alat negosiasi, Bhima menilai Indonesia seharusnya melihat peluang dari ekspor komoditas strategis seperti tembaga olahan.

Ia menyebut AS memiliki kepentingan besar terhadap Freeport, dan harapannya produk hilirisasi tembaga dari Indonesia bisa didorong tanpa dikenai tarif tambahan.

“Trump sempat beberapa kali menyebut tembaga,” ujarnya.

Dengan menyoroti besarnya potensi kerugian jangka panjang dari ketergantungan energi fosil, arah kebijakan perdagangan semestinya mendukung penguatan sektor energi bersih dan keberlanjutan, bukan sebaliknya.

Baca juga: Belanja Energi Fosil Rp 251 Triliun Bisa Ganggu Komitmen Iklim Indonesia

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya