Melanjutkan diskusi tentang Swasembada Energi, kali ini kita membahas Disrupsi Energi dan Inovasi Teknologi sebagai fondasi penting menuju Kemandirian Energi dan keberlanjutan lingkungan.

Disrupsi energi mengacu pada perubahan atau gangguan dalam sistem energi yang mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi.

Disrupsi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain inovasi teknologi dan dinamika global yang berdampak terhadap tergesernya dominasi energi fosil oleh sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca juga: Bahan Bakar Nabati sebagai Pilar Swasembada Energi

Aspek Penting Disrupsi Energi

Perubahan dalam sektor energi didorong oleh meningkatnya efisiensi, turunnya biaya, dan tuntutan global untuk menggunakan energi yang bersih.

Diversifikasi energi penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke EBT seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi.

Kemajuan teknologi penyimpanan energi, seperti baterai berbasis nikel, juga penting untuk pemanfaatan EBT secara optimal. Digitalisasi melalui smart grid dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem energi.

AI mampu mengoptimasikan jaringan listrik, memprediksi permintaan energi, serta meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik.

Dalam era disrupsi EBT, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan listriknya sendiri. Listrik akan menjadi kebutuhan personal, seperti halnya telepon genggam (HP).

Perusahaan dan jaringan listrik mungkin tidak diperlukan lagi, dan mengalami nasib sama seperti yang terjadi di dunia telekomunikasi, saat komunikasi beralih ke frekuensi tanpa kabel.

Baca juga:

Selain nuklir, hidrogen hijau menjadi solusi potensial karena diproduksi melalui elektrolisis air menggunakan listrik dari sumber EBT, tanpa emisi karbon. Hidrogen hijau dapat mendukung dekarbonisasi industri berat, sektor transportasi, dan penyimpanan energi skala besar.

Dengan potensi sumber EBT yang berlimpah, Indonesia dapat mengembangkan ekosistem hidrogen hijau yang kompetitif.

Semua ini tentu akan memerlukan dukungan regulasi, insentif bagi investor, dan reformasi subsidi energi. Dukungan kemitraan sektor publik dan swasta (Public-Private Partnership), reformasi subsidi energi yang lebih berorientasi pada EBT diperlukan untuk mempercepat Indonesia menjadi pemain utama dalam ekosistem hidrogen hijau global.

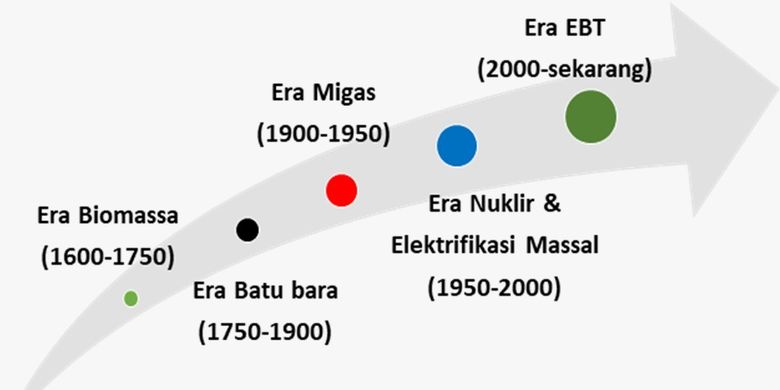

Sejarah Perubahan Sistem Energi

Sejarah perubahan sistem energi sejak tahun 1600 hingga saat ini diperlihatkan pada Gambar 1. Awal pemanfaatan EBT dimulai pada tahun 1950 hingga 2000, sebelumnya didomiasi oleh Biomassa dan Migas.

Pada tahun 1950-an pemanfaatan reaktor nuklir untuk PLTN terjadi di Uni Soviet dan AS. Panel surya dan turbin angin mulai dikembangkan di negara-negara maju pada 1980-an.

Era EBT dimulai pada tahun 2000-an di mana penurunan harga panel surya dan turbin angin turut mempercepat transisi dari fosil ke EBT.

Pada tahun 2010-an Mobil listrik (Tesla) dan kebijakan energi hijau di banyak negara berkembang pesat. Percepatan penggunaan hidrogen hijau, baterei penyimpanan besar dan teknologi smart grid terjadi pada awal tahun 2020-an.

Disrupsi Sektor Energi (1600 - sekarang)

Disrupsi Sektor Energi (1600 - sekarang)Keterangan: Disrupsi Sektor Energi (1600 - sekarang)

Sejarah membuktikan bahwa negara-negara maju telah lama mendominasi riset dan inovasi teknologi di bidang EBT. Dengan banyak berinvestasi dalam riset selama puluhan tahun, mereka telah sukses meneliti EBT hingga ke fase komersial, dan kini membutuhkan pangsa pasar seperti Indonesia.

Di tengah tantangan disrupsi energi, hasil inovasi teknologi negara-negara maju menawarkan solusi kunci. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin sulit dalam mewujudkan kemandirian energinya.

Menariknya, konon dahulu dana riset mereka justru dibiayai dari keuntungan impor minyak mentah dengan harga relatif murah dari negara-negara pengekspor minyak Arab, termasuk Indonesia. Kita pernah menikmati swasembada minyak pada era 1980-an.

Namun, akibat kesalahan dalam pengelolaan energi, termasuk minimnya dana riset, Indonesia telah menjadi net oil importer sejak 2004.

Misalnya, pada akhir 1980-an perusahaan minyak AS membeli minyak mentah sekitar 20 dollar AS per barel atau sekitar 0,48 dollar AS per galon.

Saat itu produk BBM dijual di SPBU antara 1,0 dollar AS dan 1,50 dollar AS per galon atau setara dengan 42-63 dollar AS per barel (1 galon = 3,78 liter; 1 barel = 42 galon).

Jika keuntungan dari harga jual sebesar 10 persen dengan konsumsi rata-rata BBM sekitar 16,9 juta Bph (Barel per hari) , maka AS akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Artinya, sebagai negara pengimpor minyak, AS menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan negara pengekspor.

Baca juga:

Keuntungan ini tentunya tidak hanya karena dana riset AS yang besar saja, tetapi juga dari pengembangan infrastruktur energi, seperti kilang dan jaringan distribusi, yang mendorong inovasi teknologi.

Selain itu, daya beli masyarakat AS yang relatif tinggi terhadap BBM turut memperkuat posisinya.

Negara-negara maju pun telah mendirikan pusat-pusat riset yang memastikan mereka selalu berada beberapa langkah lebih maju dalam hal pengelolaan energi.

Kendala Inovasi Teknologi Dalam Negeri

Inovasi teknologi di dalam negeri sulit berkembang karena minimnya dana riset. Selama puluhan tahun, anggaran riset Indonesia tidak pernah menyentuh angka 1 persen dari APBN, bahkan hanya berkisar di bawah 0,3 persen dari PDB.

Angka ini jauh di bawah rekomendasi UNESCO sebesar 1 persen , serta tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia (1,15 persen), Singapura (2,07 persen), China (2,1 persen), dan Jepang (3,65 persen).

Minimnya dana riset ini telah membuat riset dan inovasi teknologi domestik ‘terseok-seok’ sulit menembus tahap komersial. Terdapat rantai yang putus antara hasil inovasi dengan sistem tata-niaga nasional dan global.

Selain kurangnya dukungan pemerintah, para pebisnis juga lebih tertarik mencari keuntungan instan dengan ‘membeli’ teknologi atau mengimpor produk asing. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih disokong oleh konsumsi domestik ketimbang melalui proses nilai tambah dari hasil inovasi teknologi para anak bangsa.

Kondisi ini diperparah dengan pembubaran lembaga riset dan pengembangan teknologi seperti LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN, dan dilebur ke BRIN dalam Perpres No. 33 tahun 2021.

Meskipun tujuannya untuk menyatukan dan memperkuat riset nasional dalam satu wadah, namun langkah ini justru memangkas anggaran.

Perpres ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para peneiliti, akademisi dan praktisi. Mereka khawatir kebijakan ini justru ‘melumpuhkan’ dunia riset dan inovasi teknologi nasional. Hasil inovasi Indonesia tertinggal jauh dari Korea, China, dan Jepang, bahkan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Baca juga: Ekosistem Energi Hidrogen Indonesia Tertinggal, Belum Punya Standar

Sementara, selain menguasai teknologi EBT, negara-negara maju juga telah mengembangkan teknologi batu bara bersih (Clean Coal Technology), seperti Fluidized Bed Combustion, Coal Gasification, Coal Liquefaction, dan Carbon Capture Utilization & Storage.

Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan batu bara sekaligus mengurangi emisi lingkungan. Meski Indonesia memiliki cadangan batu bara yang berlimpah, penguasaan terhadap teknologi ini masih tertinggal jauh.

Dinamika Geopolitik dan Transisi Energi

Transisi energi global dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Setelah Donald Trump dilantik kembali sebagai Presiden AS (20/01/2025), ia menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris (COP-29).

Trump berargumen bahwa kebijakan hijau merugikan ekonomi AS, dan ia lebih memilih untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Ia menegaskan bahwa AS memiliki cadangan migas terbesar di dunia dan berencana untuk memaksimalkan pemanfaatannya.

Trump juga mengkritik proyek EBT seperti tenaga angin dan surya, menganggap keduanya mahal dan tidak efisien. Dalam wawancaranya dengan Fox News (24/01/2025) , ia menyatakan bahwa tenaga angin membunuh burung dan panel surya membutuhkan lahan yang sangat luas.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap Trump yang skeptis terhadap EBT, dan preferensinya terhadap fosil guna mendukung perekonomian AS.

Namun, meskipun AS menarik diri dari kebijakan hijau, Uni Eropa masih berkomitmen terhadap European Green Deal dengan target netralitas karbon pada 2050.

China juga terus berinvestasi besar-besaran dalam EBT, meskipun ketergantungannya pada batu bara masih sangat tinggi.

Ke depan, dampak dari disrupsi energi berpotensi membagi-bagi dunia ke dalam tiga blok, yakni China, Amerika dan sisanya.

China memfokuskan pengembangan EBT yang masif, AS memilih bersikap kembali ke masa lalu (Migas), sedangkan Uni Eropa dalam posisi wait and see namun masih tetap berkomitmen pada agenda hijau.

Baca juga: Setelah PLTS Booming, China Bakal Pangkas Subsidi Energi Bersih

Sumber EBT, baterai, hidrogen hijau dan AI ditengarai ke depan akan memimpin, sedangkan lainnya akan tertinggal. Di sektor transportasi, pengembangan mobil listrik (EV) dan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), perlu dipercepat pembangunannya.

Dengan cadangan nikel yang berlimpah, Indonesia berpotensi menjadi pusat utama produksi baterai kendaraan listrik dunia.

Bagi Indonesia, sikap kebijakan energi AS di atas tidak menjadi kendala utama, mengingat Indonesia memiliki sumber energi yang beragam.

Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor LNG dan LPG dari AS dengan harga yang kompetitif.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan meningkatkan efisiensi distribusi gas, pembangunan infrastruktur jaringan gas kota (city gas) perlu dipercepat. Seperti halnya pasokan air dari PDAM yang mengalir ke rumah, gas juga dapat didistribusikan utamanya di kota-kota besar.

Kesimpulannya, sejarah menunjukkan bahwa negara pengimpor minyak dengan teknologi unggul lebih diuntungkan daripada negara pengekspor.

Baca juga: Tekan Emisi, Empat Sektor Industri Ini Didesak Pasang Teknologi CCU

Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia harus meningkatkan anggaran riset dan memastikan inovasi teknologi lokal masuk ke dalam tata niaga domestik dan global.

Negara maju menguasai teknologi energi karena telah berinvestasi besar dalam riset dan inovasi teknologi. Pemerintah perlu mendorong regulasi yang memberi insentif bagi perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi energi lokal.

Kebijakan riset dan pengembangan teknologi harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar dari produk impor, tetapi menjadi pemain utama dalam industri energi.

“Tanpa inovasi, Indonesia cuma bisa menonton tiga raksasa dunia berebut panggung energi. Tapi tenang, masih bisa tepuk tangan... atau kita ganti profesi saja jadi komentator?”

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya